2025年10月26日,由大湾区人工智能应用研究院和中国科学技术大学北京校友会联合主办的“2025人工智能应用前沿研讨会”第一场活动在京顺利举行,20余位中国科大校友出席。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心副主任、神经科学学会副理事长杜久林教授(中国科大888校友)以《小脑袋,大智慧:生物智能对人工智能的启迪》为题作主题报告。他从“理解脑”到“创造脑”,阐述了生物智能在结构、算法与能耗上的优势,并指出未来AI的发展应突破算力与数据堆叠的局限,迈向以“数字脑”为核心的智能新阶段。

在对谈环节,大湾区人工智能应用研究院理事、特聘专家刘劲教授(中国科大888校友)与杜教授围绕脑科学对AI的启发、数字脑构建和AGI未来等议题进行了深入交流,带来了对智能演化方向的全新思考。

【分享内容要点】

研究脑科学的根本动机:理解生物智能,启发人工智能

人工智能未来会渗透到社会的每个角落。然而,在算力与数据持续扩张之后,一个更深层的问题浮现:人工智能如何能够在未来几十年有更大的发展?

生物智能的存在,为这一问题提供了最自然的参照系。生物智能经过几十亿年的进化迭代出来,在架构、算法等方面具有其先天优势,我们可以从中借鉴一些长处来启发人工智能发展。

一个成年人大脑里有千亿个神经元、百万亿个突触连接。这相当于在我国国土上每十米种一棵树,全国所有树木的数量相当于一个成年人大脑里神经元的总数,所有树叶的数量,就等同于人脑的突触总数。每个神经元都像一个计算节点,每个突触都像一条通信线,形成一个全分布式、存算一体的智能网络。

杜久林教授(888)现场分享:人脑的智能源于由百万亿突触构成的庞大神经网络

脑科学的核心与外延:1+N多学科应用,类脑智能是重点

大脑是自然界中最复杂的系统之一,脑科学的目标就是阐明脑的结构、功能与工作原理。目前脑科学处于学科S形发展曲线的第一个拐点,未来将进入快速发展阶段。脑科学研究可以视为“1+N”的结构:

● “1”就是对大脑工作原理的核心探索;

● “N”就是在“1”的基础上辐射出的多学科应用,包括脑疾病诊治;教育模式优化;交叉技术发展;类脑研发等。

因此,脑科学是第四次科技革命的核心学科——通过借鉴大脑的智能,设计新一代人工智能(即类脑智能),从理论向应用发展。2013年起,美欧相继启动脑计划;我国的研究计划于2021年落地。脑科学研究正陆续成为国家层面的科学发展战略。

如何研究如此复杂的系统:探究动物大脑,揭示底层架构和算法

由于大脑是自然界中最复杂的系统,任一简单的功能往往涉及大范围的脑区,研究者往往从小型动物模型入手。目前大脑基础研究主要集中在各种动物上开展,小至线虫、果蝇,再到小鼠、灵长类。而杜教授团队选择了斑马鱼——目前实验科学上可以全脑测算的一种脊椎动物。

杜教授总结了脑科学面临的四大瓶颈:

● 一是当前实验多为开环,缺乏实时闭环反馈;

● 二是理论与实验、干湿实验未有效结合;

● 三是缺乏从复杂系统角度研究大脑信息流动;

● 四是脑科学大数据维度高、形式多样,难以整合分析。

接着杜教授从进化角度,探讨从“无集中脑”到“集中脑”的演化路径,无脊椎动物和脊椎动物的不同智能进化路径,揭示生物智能在算法与组织结构上的自然优化规律。他指出:

● 现有的AI技术在材料不变、架构不变、理论不变的情况下,也将会达到“天花板”;

● 而研究小动物的智慧,可能帮助我们获得突破瓶颈的智能底层设计架构与算法。

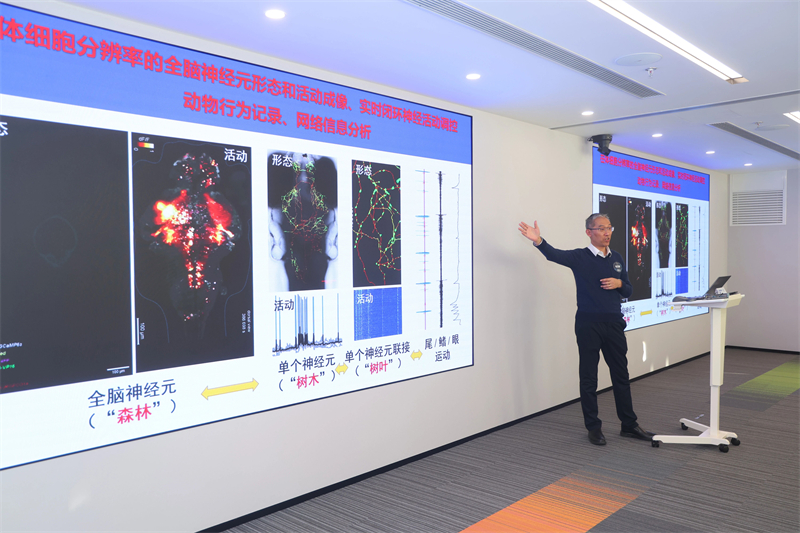

斑马鱼研究:既见“森林”、又见“树木”甚或“树叶”

研究用斑马鱼虽仅有约10万个神经元、2500万个突触连接,却能完成捕食、逃跑、决策等复杂任务。这说明——即便在极简的神经架构下,这个动物智能体也能够实时地跟随场景变换,改变自己的任务。正如杜教授指出,生物智能可以用极低的功耗和极简架构,以远低于英伟达GPU芯片复杂度的方式来完成任务。

杜教授以斑马鱼为例展示了斑马鱼全脑工作流模型:

● 全脑神经网络(森林):整体感知与协调;

● 单个神经元(树木):局部信号处理;

● 神经连接(树叶):突触层面的信息传递;

● 智能表现(尾/鳍/眼):行为输出。

而整个实验科学面临的一个最大挑战在于:如何理解斑马鱼获得外部信号后给出决策和反应的算法。

为了破解斑马鱼大脑的工作机制,杜教授团队采用了多学科交叉研究的形式:当神经元微小到光学显微镜无法分辨时,与合作团队借助连续扫描电镜获取鱼脑神经元数据,面对高达250TB、2万张切片的庞大数据,开展大脑结构的逆向工程。面对大数据流(500 MB/s)的神经功能数据,与合作团队借鉴天文学大数据的实时处理架构,实现全脑神经元活动的实时分析和反馈。

通过借鉴当前最先进的技术解决问题,充分体现了脑科学的交叉性与工程化趋势,也展示了从“生物脑”向“数字脑”的现实路径。

从斑马鱼的大脑研究中,杜教授发现了对于未来具有重要价值的探索方向:基于斑马鱼真实结构与功能数据,搭建视觉系统与“全脑架构”模型。从效果看,斑马鱼视觉模型在准确性、抗干扰与灵活性方面对比传统ANN展现出明显优势,这说明:可以从生物结构中抽取可迁移的计算原理,应用于AI的架构设计。

进一步地,杜教授提出了“三脑研究体系”——即从生物脑(实验与测量)、数字脑(多模态整合与仿真)到智算脑(大模型)的协同迭代框架。

杜久林教授介绍斑马鱼全脑工作流模型

【刘教授×杜教授互动讨论概要】

杜久林教授(左)与刘劲教授(右)与进行互动讨论

研究核心:从理解大脑到构建“数字脑”

刘教授:您的研究似乎同时关注神经生物学和人工智能的结合。是不是可以理解为,您现在的核心工作,是从生物脑出发,去构建“数字脑”?

杜教授:可以这样说。早期我主要研究“大脑双通路功能(Bi-Pathway Brain Function)”假说,理解大脑的工作原理是什么,是基础的神经科学研究。数字脑的研究是水到渠成的,2017年底开始,我们与中科院自动化所合作,研究重点逐渐拓展到如何用生物数据搭建“数字脑”的底层架构。当时哈佛、马普研究所等国际团队也在做类似探索。拿到全脑多维度数据是一个非常艰辛的过程,我们需要从单纯发表0-1原创论文工作,进一步延伸到让这些生物学数据真正服务于类脑智能的发展,即扩展到1-10-100,可以有效提升科研投入的效率,尽快释放基础研究对社会发展推动的效能。

刘教授:也就是说,不只是“理解大脑”,还要构建“数字脑”,类似于工厂里面数字孪生的做法?

杜教授:对。做数字脑一般采用两种策略:

● 一是孪生脑,利用功能性全脑数据,从自上而下的角度切入,更关注功能的实现效果;

● 另一条是从底层架构上,基于大脑连接结构数据,自下而上。

就像用真实的“建筑材料”和“蓝图”搭房子,从结构到功能结合,从下到上和从上到下两种路径,更贴近真实大脑。

大脑的冗余机制与稳健性

刘教授:关于人脑,有一种流行说法——我们只用了10%的脑,这是真的吗?

杜教授:严格来说,这个比例无法精确计算,但背后确实有道理。生物进化过程中,大脑的冗余度在不断提升。低等动物往往靠单个细胞完成特定功能,后来到了高等动物和人脑,则由更多细胞共同承担同一功能,以此保证系统的稳定与可靠。

刘教授:也就是说,大脑“浪费”的部分,其实是在追求稳健性?

杜教授:没错。比如斑马鱼面对同样的视觉刺激,每次被激活的神经元并不完全相同,但总有一定比例的神经元参与其中,确保反应的稳健性。这说明,大脑通过冗余来换取稳健,就像人脑皮层受损后仍能正常运作。这是生物智能的一种优化策略。

国际脑计划的启示

刘教授:过去十年,各国脑计划都投入巨大。您认为这些脑计划最大的收获是什么?

杜教授:2013年美国和欧盟同步启动脑计划。欧盟“人类脑计划(HBP)”因目标过前瞻(模拟人类大脑)失败了,当时缺乏所需的人类脑数据、实验基础与存储能力,后缩减至小鼠脑仍难推进,模拟平台也因无真实数据停滞。美国脑计划在重大基础研究突破上尚未到时,但显然推动了技术进步,将促进神经科学研究从“小实验室/小作坊”向“大规模(Large scale)”转型。

人脑与AI的根本差异

刘教授:AI的信息处理能力很强,但能耗高;人脑处理信息的能力相对弱,但能耗极低且灵活。从神经生物学角度看,这种根本区别的原因是什么?

杜教授:我从生物学角度谈几点理解:

● 第一是材料差异。人脑是碳基系统,AI是硅基系统,材料特性决定了能量转换效率的不同。

● 第二是架构差异。计算机是“存算分离”,数据不断调入调出导致高耗能;人脑是“存算一体”的分布式并行系统,每个神经节点都能同时计算和存储,因此效率更高。

● 第三是进化固化机制。生物智能很多能力在进化中被“刻进基因”,无需计算即可直接调用,比如婴儿天生会喝奶,因此能耗极低。AI则几乎所有过程都需要显式计算。

● 第四是稀疏与调控机制。人脑的神经元既有兴奋性也有抑制性神经元,还有神经调质参与调控,非同时激活所有神经元,使得任务处理是“模块化、按需调用”的;AI的神经网络通常“全员激活”,因此能耗更高。

双向启发:AI与神经科学的交汇

刘教授:人工智能常说受神经生物学启发,你认为现在的AI技术中,有多少是从神经生物学里面得到的启发?

杜教授:AI直接借鉴神经生物学的部分并不多。目前专家普遍认为,基于硅基架构的AI可能已接近其发展天花板,而类脑智能将是未来的重要方向。AI对神经生物学的直接借鉴虽然还不多,但整体趋势是不断向生物系统,比如:反向传播(Backpropagation)虽然常被视为人工机制,但生物系统中也存在类似反馈过程;引入抑制性节点、神经调控的高阶耦合、追求模块化结构(像大脑的功能分区)、借鉴突触修剪机制(pruning)来降低能耗。尽管AI目前不是源于对生物智能的模仿与借鉴,但其发展过程中可能也会自发地沿着生物智能的路径演进。

刘教授:那么反过来看AI对神经生物学的影响,比如在处理大规模的研究数据时是不是也大量运用了AI技术?

杜教授:是的。相较于其他生命科学领域,神经生物学对AI的应用更多。比如在大数据收集上,虽然主要仍是IT层面的工作,但在跨维度数据分析、数字脑等构建中,AI都发挥了一定作用。当前国家提出“AI for Science”,而神经科学无论在“AI for Science”还是“Science for AI”层面,都是最契合的领域之一。

目前国内外都有团队在推进脑科学大模型,不过,与蛋白质结构相关的大模型(如AlphaFold)不同,脑科学大模型的数据维度更高、结构更复杂、格式多样,因此建立专业级别的脑科学模型是一个很大挑战。我们也正在通过专家模型(MoE)、数据蒸馏和高质量标准数据不断优化,逐步形成可靠的大模型。

脑机接口:连接生物脑与数字脑的桥梁

刘教授:脑机接口(BCI)也越来越受关注,它在这条“数字脑”的路上扮演什么角色?

杜教授:脑机接口可以看作是生物脑和数字脑连接的重要桥梁。早期主要用于意念控制外部设备,例如让瘫痪者通过脑电信号操控机械臂,现在正发展为外设反向刺激大脑的闭环系统,例如向大脑输入外部的视觉信号和听觉信号,帮助盲人“看”、聋人“听”。它有两种形态:

● 有创型:植入电极直接干预大脑,主要用于医疗康复,精度高但风险大,且应用面相对聚焦;

● 无创型:基于脑电或体电信号,可用于注意力监测、驾驶安全、学习状态检测等日常智能增强,成本低、易推广。

未来,BCI可能不仅是医疗工具,而是人类智能的增强器。

展望未来:AGI与智能的“第二条进化线”

刘教授:最后一个问题,从生物智能的角度看,现有大模型能实现真正的AGI吗?

杜教授:生物智能的演化不是线性的,而是经历了类似“寒武纪大爆发”的突变。AGI要出现,也需要算法、材料或架构上的非连续性突破。我们正在尝试“数字脑”,通过模拟生物脑的结构和功能,并探索不同知识体系之间的异构融合。如果能让知识在不同“脑”之间融合与进化增强,或许能开启智能演化的新阶段,带来质变。

刘教授:听起来,这条路既需要懂AI的人,也需要懂生物脑的人。

杜教授:正是如此。目前最稀缺、最有价值的人才是懂AI又懂神经生物学的“桥梁型人才”,只有他们,才能让数字脑真正从基础走上应用、从理念走向现实。

刘教授:非常精彩。您说的“数字脑”路线,让我们看到了一条不同于算力堆叠的智能之路。

杜教授:也许是人工智能的另外一条进化线。

嘉宾卡片

杜久林,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心副主任,中国神经科学学会副理事长、学术工作委员会主任,致力于阐明普适的大脑结构设计原理和神经信息处理机制,主要成果发表于Cell、Nature等顶级期刊。

主要研究方向与贡献:

● 解析脊椎动物全脑神经联结:杜久林团队创建并运用“既见森林(全脑)、又见树木(神经元)甚或树叶(突触)”在体全脑跨尺度结构-功能闭环研究体系,以斑马鱼为模型,实现了对脊椎动物全脑所有神经元(十万级)形态与活动的实时观测与闭环调控、以及动物行为的同时记录。团队重点研究了视觉运动转换和学习/记忆等关键脑功能,系统解析突触和细胞水平上的全脑神经联结结构和功能,提出“Bi-Pathway Brain Function”假说,阐述动物适应性行为的神经机制。

● 探索类脑智能算法及应用:融合分子-神经元形态-神经活动-动物行为等多维全脑数据,模拟并构建数字化脊椎动物大脑。团队近期也突破了全脑神经细胞活动的大数据实时处理技术,并实现了大数据流的光学脑机接口;研究大脑神经网络和人工神经网络的交互,推动神经科学研究在人工智能中的应用。

新闻来源:大湾区人工智能应用研究院

2025-11-07

京公网安备 11010802035835号

京公网安备 11010802035835号